2020年06月30日

インテル 最新 Core i9-10900K 超初心者が初自作パソコンに挑む

Intel最新10コア20スレッド5.3GHz動作の第10世代Coreプロセッサー「Core i9-10900K」(Comet Lake-S)を自作パソコン初心者が組み立て、Intelの仕様値通りTDP125W運用で最大ブーストクロック5.3GHz動作が確認できるのかや軽くベンチマーク測定をするところまでを目標にしたレビューです。

みなさんこんにちは、梅雨入りしましたが如何お過ごしでしょうか?

梅雨時はジメジメしていたり気分的に前向きになれなかったりとあまりいいイメージがありませんよねぇ...

しかし、湿度が増せば静電気の抑制にもつながり電子パーツが満載な自作パソコンの組み立てには最高の日和なんです!笑

実は今回の自作パソコンが所有上2号機なんです。

1号機の自作パソコンは地主の御曹司、超お金持ちの親友から動く状態で自作パソコンを頂きましたので、1からの組み立て自体は初挑戦!ってなことなんです。

この頂いた自作パソコンは超高価なパーツで構成されたパソコンでしたので、現在のネットサーフィンあたりは軽々とこなしてくれます。

しかし...

この頃ハマっている「動画の編集」では、ちょっと重めな編集や負荷をかけてしまうと編集画像がカクついてしまったり、パソコン自体がフリーズやブルースクリーンで落ちたりとかなり苦戦を強いられていました。

最良な改善方法は動画編集の尺的に20秒進んだらセーブの繰り返し...それでもパソコンが慢性的なオーバースペックになるとマウスカーソルを動かしただけでブルースクリーンになったり...

そんなこんなで20分の動画を作るには2分くらいの編集動画を10編つなぎ合わせて1つの20分動画にしていました!激務

そうそう、ぼくが使っている動画編集ソフトは「Power Director」という動画編集ソフトです。

この動画編集ソフトは編集ソフトのなかでは比較的に安価で軽く編集が可能!って謳うソフトウェアでパソコンに対する要求スペックも緩めです。

因みにこんな感じです。

OS Microsoft Windows 10、8、8.1、7 SP (64 bit OS のみ対応)

CPU Intel Core™ i-series、または AMD Phenom® II 以上

GPU 通常 2D 動画: 128MB 以上の VRAM

メモリー 4GB 以上 (8GB 以上推奨)

ハードディスクの空き容量 10GB

1号機も地味にパワーアップさせてきたので要求スペックがギリギリなのはCPUだけです。

動画編集時に満足感の得られる動作を追求するには、やはり抜本的なシステムの改善とCPUの交換が前提となるんだと思いました。

そんなこんなで1号機CPUのご紹介

発売時期 2009/6/3発売

Intel Core i7 Extreme Edition i7-975 (Bloomfield) Intel第1世代プロセッサー

現在のIntel CPUに例えるならばコアXシリーズに相当するんだと思います。

価格 $1059.00

具体的な価格はわかりませんが、間違いなく10万円超えです。

コア4、スレッド8

プロセスルール 45nm

プロセッサーベースクロック 3.33GHz

ターボブースト 3.6GHz

TDP 130W

最大メモリー 24GB

メモリーの種類 DDR3 / 1066

サーマルjunction 67.9度

(最大許容温度)

※CPUのクロックでよく耳にするのが「GHz」、これは10の9乗つまり1GHzは10億を意味します。

1つのプロセッシング・ダイ・トランジスターが1秒あたりに電気信号のハイ・ロー切換えをこなしてくれる回数を意味します。

そう、そうなんですよみなさん!!

今回の記事は、Intel第1世代プロセッサーから最新のIntel第10世代プロセッサーへ11年の時を経て進化したパソコンを作ったんだよ!ってお話です。

上の画像が...

Intel 10TH GEN Core i9-10900K (Comet Lake-S)

( メインストリーム = 一般普及帯のCPU )

価格 $488-499

(¥78,000で購入しましたが、もろもろポイントがついて実質¥66,000くらい)

プロセスルール 14nm

コア10 スレッド20

プロセッサーベースクロック 3.7GHz

ターボブースト 5.3GHz

TDP (Thermal Design Powerの略) 125W

TDP95W制限 3.30GHz

最大メモリーサイズ 128GB

メモリーの種類 DDR4-2933

(※Double Data Rate 4 の略称)

プロセッサーグラフィックス インテルUHDグラフィックス630

PCI-Express Gen3 ( Generation 3の略 )

(PCI=Peripheral Component Interconnectの略、第1世代プロセッサーの物理帯域はGen2でしたが、今回の自作パソコンでは帯域幅がGen2の2倍となるGen3(リビジョン)となりましたので、その恩恵は非常に大きく感じました。)

そうそう、ここまでお話ししてきてみなさまへ伝え忘れていることがあるんだけど...

このCPU、i9-10900KはIntelさんが謳っている通り現行「最強のゲーミングプロセッサー」なのだと思いますが、ぼくの使用用途はあくまでも動画編集ソフトを快適に動作させることを主目的としております。

猫に小判だと言われちゃいそうだけども、みなさん勘弁してくださいねぇ!orz

あとねぇ...ぼくは 超! がつくほど自作パソコンについては初心者なので、あんな風にしてみたら・こんなかんじがよさそうだよ!っていうご意見やご指導がありましたらドシドシと取り入れていきたいと思います!

みなさまの資産的知識をコメント欄へお寄せくださいませ!

さぁみなさん、超初心者のぼくが自作パソコンに初挑戦した奮闘記をご覧ください!w

マザーボードは、ASUSさんのROG STRIX Z490-E GAMINGマザーボードにしました。

(税込)...¥34,000- あたりだったと思います。

購入した決め手は...

〇・・・初心者には超!難関!!BIOSのアップデートがインターネット経由&ボタン一つで完了すること。

〇・・・SupremeFX S1220Aという高音質なオンボードオーディオが搭載されていること。

〇・・・Bluetooth v5.1無線回路が基板上に実装されていること。

〇・・・ASUSさんのブランドで統一してみたかったこと。

〇・・・ちょっぴりピカピカにも憧れがあったこと。w

※ぼく的な一言

動画の編集上ヘッドホンは必要不可欠なアイテム、声を頼りに編集することが頻繁にあるのでBluetoothに遅延があれば致命的なのですが、このBluetoothバージョン5.1では遅延についてほぼ皆無(だと思うんだけど)、また高音質なオンボードオーディオもうれしいところでした!

しかし...ぼくの聴覚がポンコツなためにそこまで高音質に感じられませんでした...「ぼくの耳に対して」残念に感じました。

最初の作業です。

①・・・初自作ともありちょっぴりビビり気味、仕組みを舐め回すように観察。

②・・・LGA1200ソケットのロックピンを外し動作確認をしました。

③・・・ここをしくじると一発終了!ASUSさんの製品にはピン折れ保証もなく緊張しました。

集中するがあまり姿勢が前のめりとなり、後で見直すとソケットにCPUを着座させたときのぼくの体勢は土下座の一歩手前の姿勢でした。

④・・・1本あるトルクス系の突起にソケットを引っ掛けるようにロックピンを戻します。

⑤・・・適正なロックが出来ていると黒色のソケットカバーが勝手に外れます。

⑥・・・最難関な作業も終わりです。もぉドキドキしました!

〇ギヤァァァァァァァオゥ!!!ってならなくて本当にすみませんでした。

※ここに画像はありませんがCPUグリスを塗布するときに、グリスが基板上にはみ出してしまわないように養生としてマスキングテープで保護しておきました。

マザーボード・VRM用冷却ファンの取り付け編

ちょっとここで使用してきた工具のご紹介です。

今回の自作パソコンで使用した工具は2つだけでした。

〇・・・ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー No.220 プラス1×75

※入手性抜群のベッセルブランドです。ご近所のホームセンターでも品揃えがされている製品だと思います。

※ぼくは1×75mmが自宅にありましたので今回使用しましたが、自作中に思ったことは「もっと長いほうがいいなぁ」って感じでしたので、おすすめはこの型であるならば1×150mmあたりがベストチョイスのように思います。

〇・・・SK11 クロスナットレンチ 4mm 5mm 5.5mm 6mm SXR41N

※同じ製品の入手は手古摺るかも...ちょっぴりお高いですが、コピペをすればAmazonで入手ができます。

さっそくいきましょうねぇ。

①・・・以外に難関ななべ型ボルト!ドライバーを押すように回せばさほど強敵ではありませんでした。

②・・・ファンの回転振動でボルトが緩まないように赤〇の5.5mmレンチを使って2ヶ所とも閉めました。

③・・・ファンのコード位置に注意が必要でした。画像はやり直しをした2回目の画像です。

④・・・ここはちょっぴり注意が必要かなぁ、ファンステーの形状から自由度があるように思いましたがほぼ決まったポジションにしかなべボルトが入りませんでした。

ベッセル製ドライバーの先端は磁性を帯びているので苦労しそうなアングルでもボルトが脱落することなくスムーズに閉め込めました。

あとねぇ、マザーボードの取扱説明書には締め込みトルクの記載がなくほぼ感頼りです。

おトイレで大きい方をする時のキメ顔ってありますよねぇ?ボルトを締めこむ時の力加減は例のキメ顔一歩手前がよろしく思いました。

⑤ファン側コネクターをマザーボードへ取り付けます。

青〇で囲ったコネクターには2本の突起がありますのでマザーボード側の凹凸を合わせながら差し込みました。

⑥新しいからでしょうかコネクターの差し込みには少しだけ苦労しました。

マザーボードの裏側は電子パーツのバリが沢山ありましたのでお怪我をされないように手袋などがあれば手の保護を優先にされたほうがよろしいかと思いました。

M.2 2280 NVMe SSDの取り付け編

ぼく的に初めて使う機構のSSDとなります。

画像の製品は・・・

シリコンパワー SSD 1TB 3D TLC NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ SP001TBP34A80M28

※5年メーカー保証

今回はCPU側から見て一番近いポジションにあるソケット、CPU直結レーンへSSDを取り付けます。

※NVMeの接続ポートは2ヶ所あり、今回取り付けるポートを使うとSATAポートの2番が無効となります。

※CPUソケット側から一番遠くにあたるNVMeポートを使うとSATAポートの5・6番の2ポートが無効となります。

①・・・なんだかしり込みしちゃいますが、NVMeを取り付けるために外すボルト位置の確認をしました。

※目視が可能なところに4本とチップセットのカバーに隠れた1本を外しました。

②・・・3本のボルトを外してチップセットを覆うプラスチックカバーを取り外します。

③・・・隠れていたボルトと共に2本のボルトを外してNVMeのアルミヒートシンクを外します。

※NVMeから発せられる熱をヒートシンクへ伝達するための熱伝導体が最初からついていました。

④・・・NVMeを所定のポートへ接続させます。

※画像は2度目の作業風景...マザーボード付属のNVMeを固定させるためのボルト受けパーツ(スタンドオフ)の取り付けを忘れないようにねぇ。泣

⑤・・・NVMeの基盤にある切り欠き状のボルト穴を合わせて軽くボルトを締め込みます。

⑥・・・あとは外したパネルを逆手順で、もとの状態になるよう戻していきます。

初めての作業でタジタジしましたが何とか初心者のぼくにもできたことにとても安堵しました。

いよいよ緊張のCPUグリス編

みなさん・・・なにげにグリスの塗布って緊張しちゃいませんかぁ?苦笑

画像の製品は・・・

アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1 1本3g入り Amazonさんの価格¥1,320

主成分 : ナノダイヤモンド、シリコン

熱伝導率 : 16W/m・K

熱抵抗値 : 0.05℃・cm²/W

比重 : 2.7g/cm³

動作温度 : [ ピーク ] -50~250℃、[ 推奨 ] -40~240℃

カラー : グレー

※ぼくの知ったか編

熱伝導率の単位・・・W/m・K「わっと ぱー めーたー けるびん」っていうんだよ~すごいでしょw

東京金属熱伝導率オリンピックがあったならば1位銀・2位金・3位銅の順位、ここへ鉱石も含むと断トツぶっちぎりでダイヤモンドが1位ってなるんだよ~めっちゃすごいでしょw

※ちなみに、ヒートスプレッダーの金属は銅製です。

みなさま本当に失礼しゃ~した~~ぁ!!<(_ _)>

てなことでダイヤモンド成分入りのグリスにした訳でございます。

①・・・W/m・Kが高位になればなるほどのりにくくなると聞いたので、念入りに脱脂しました。

②・・・不意にグリスが飛んでも大丈夫なようにマスキングテープで養生しました。

③・・・さぁ~みなさん、お注射ですよぉ~!

④・・・かなり多めにのっちゃいましたが・・・結果は足りず、もう一度お注射でした。

⑤・・・付属品でヘラが付いてきましたが、面積が小さかったので財布に入っていたカードを使ってグリスを延ばしました。

※ネイティブ石川県民なので、使用したカードはもちろんテルメ金沢のカードです。

グリスを塗布するコツは、塗る前にグリスを温めることだそうです。

ぼくも漏れることなく実践してみることに!

さすがは先人の知恵!CPUのヒートスプレッダーを丁寧に脱脂したことも相まって、本当に綺麗な仕上がり具合でした。

機会があればみなさまにもオススメができる方法かなぁ。

あとねぇ・・・やっぱりグリスの塗布中にヒートスプレッダーからグリスがはみ出しちゃいました。

事前にマスキングテープで養生しておいて良かった!って思いました。

光らない漢のメモリー装着編

光らない漢の・・・なんてカッコ良くいっちゃってますが、ただたんに予算いっぱいで資金不足なだけです。

画像の製品は・・・

G.Skill Sniper X F4-3600C19D-32GSXWB (DDR4-3600 16GB×2)

購入価格 ¥17,500-くらいでした。

速度: PC4-28800/ DDR4 3600 Mhz

容量: 32GB (16GBx2)

CAS Latency: CL19-20-20-40

電圧設定: 1.35V

永久保証、安心の国内サポート

①・・・ソケットにある切り欠きとメモリー本体にある切り欠きが合うのかを確認しています。

※メモリーを2枚で使用するので、A2・B2スロットへ接続させました。

②・・・切り欠き位置も確認できたので片側ラッチを開けてスロットへ差し込む準備をしています。

③・・・今回はメモリーを2枚使用するので、ASUSさんのマニュアル通りCPUソケット側から2番目と4番目に取り付けました。

④・・・マザーボード側のソケットに対して垂直にメモリーを入れ、ラッチが音を立てて戻るまでゆっくりと力をいれました。

⑤・・・2枚目の装着です。

⑥・・・メモリー2枚をASUSさんのマニュアル通り、所定のポジションへ取り付けることができました。

じつはメモリーについてよくわかんないところが2つあります。

1つ目はレイテンシーの数字が意味する事柄。

2つ目はメモリーの価格っておかしいよねぇ?ってところです。

1つ目のレイテンシー(遅延)の数値については物事を深く掘り下げていかないとわからない事柄だと思う。

理解するのにかなりお時間がかかってしまいそう...諦めるつもりはありませんが、時間をかけてじっくりと理解を深めていきたいと思います。

2つ目の謎はメモリーの価格帯についてです・・・本来ならば高クロックメモリーの方が高価になるはずが、現在ではi9-10900Kに正式対応するDDR4-2933動作の一般的なメモリー市場の価格帯よりも高クロックな動作をするDDR4-3200の方がお値打ちなのかです。

おそらくメモリーは上位互換だと思うので、3200MHzで動作するものは2933MHzでも動作するのでしょうけども・・・

市場に普及しているモデルが多ければ必然的に高クロック動作のメモリーであっても安価に入手ができますよ!ってことなのでしょうか?

本当に謎でしかありません・・・

ここから予算オーバー!飛びついて買ってしまった逸品編

本当に買う気がなかった一品!

ここからご紹介する予定だったパーツたちは手持ちのパーツを上手に流用する予定でした。泣

i9-10900Kを購入するにあたり、もれなく下調べをしたつもり・・・

とある情報によると、i9-10900Kに適合する簡易水冷は「旧世代のパーツが流用できる」っと書いてあったので望みを託しつつ、あつかましいお話第1世代プロセッサーで使用していた簡易水冷を流用しようと思っていました。w

i9-10900Kには今まで述べてきました工程の通りあとは水冷ブロックをヒートスプレッダーの上に乗せ、固定をすれば完成の予定だったのですが・・・

ホンマにびっくり!簡易水冷側のボルト位置と、マザーボード側のボルト位置が合わないのです!!

みなさまには付くはずがないだろう!と笑われてしまいそうですが、もぉ本人マジで顔面蒼白になりました。

ヒートスプレッダーへはサーマルグリスも塗布してあるし・・・

大急ぎでネット注文も考えましたが、みなさまならばどのようにされていましたかぁ?・・・

はやく動かしたい!の気持ちが勝って・・・

やはりここはみんなで仲良く最寄りの量販店へ猛ダッシュ!の1卓ですよねぇ?

・・・ってなことで、捕まえてきました!

画像の製品は・・・

Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB 水冷CPUクーラー [Intel/AMD両対応] FN1138 MLW-D24M-A20PC-R1

最寄りの時価 ¥11,800-

Amazonさんの価格 ¥8,533-

〇FN1138 日本正規代理店品 保証2年

〇ファンと水冷ヘッドにRGB LEDを搭載

〇高い冷却性能を実現するデュアルチャンバーヘッド

〇240mmサイズの水冷ラジエータを搭載

〇風量と風圧のバランスに優れたRGBファン「MasterFan MF120R RGB」を搭載

〇耐久性を高めるフッ素樹脂素材のチューブを採用

〇IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応

〇RGBコントローラを付属

本当に価格差がありすぎて悲しくなっちゃいました。

これが我ら金沢フリークの支える量販店のポテンシャルなのです。

①・・・12cmファン2つをラジエーターコアへボルト留めしています。

②・・・水冷ブロックへ固定させるために必要なステーをボルト止めしています。

※画像はやり直しの2回目です...作業をするにあたり説明書を熟読されることをおすすめいたします。

③・・・水冷ブロックをのせる準備として養生用のマスキングテープを剥がしています。

④・・・水冷ブロックの養生用シートを剥がします。

⑤・・・クーラーに付属の専用ナットを少しずつ対角上に締めこんで水冷ブロックを固定します。

⑥・・・今回の配線はクーラー付属のRGBコントローラーは使わず、マザーボードにあるRGBコントロール端子へ繋ぎました。

ここからは流用できた貴重なパーツ編

画像の製品は・・・

オウルテック 80PLUS SILVER取得 Skylake対応 ATX電源ユニット 3年間交換保証 FSP RAIDERシリーズ 750W RA2-750

価格は ¥11,000- くらいでした。

〇MIA IC(Multiple Intelligence Ability)チップセット搭載

〇80 PLUS Silver認証取得

〇DC-DC モジュール設計

〇精錬されたデザインで背面配線に最適

〇ローノイズ設計

〇各種保護回路を装備、システムへのダメージを最小限に

〇3年間の安心交換保証

①・・・マザーボード側にあるCPU電源コネクターは8Pと4P(補助用)の2系統です。

電源側には8Pコネクター(4P+4P)があるのですが、マザーボード側の補助用4Pへ給電するコネクターが電源側にはなかったので、赤〇のペリフェラル用コネクターを1つ変換ケーブルで4Pコネクターへ変換させ、マザーボード側の補助用(4P)ポートへ接続させました。

②・・・図のようにどの電源でも変換効率の推移は基本的に同じ、電源を投入して使用率20%までは右肩上がりで効率がアップしますが、その後はほぼ横倍の変換効率となり電源使用率の50%を境に変換効率は下降に転じます。

電源の選び方でよく耳にするパソコンのMAXパワーの倍にあたる性能の電源をチョイスしましょう!と言うのはこのことが根底にあるからだと思います。

ぼくの使用方法「PL1(Power Limit 1の略)125W設定で運用する予定」ではMAX300Wあたりではないかなぁ?と思うので、しばらくは様子を見てみることにしたいと思います。

③・・・なかなか男前な電源でしょ~?w

Power Directorに振り回され、右往左往しながら購入したGPU編

画像の製品は・・・

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti OC edition 6GB GDDR6

( TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING ) ¥33,000-くらいで購入しました。

みなさまもご存知、販売価格に対して性能面のバランスがとても優秀なグラフィックボードです。

ごめんなさいみなさん!

【 ここ...ぼくのハマった 沼 の浅瀬に立った頃のお話です 】

少々、ゴタゴタなお話となるので、次の画像まですっ飛ばしてください!w

ぼくの使用する動画編集ソフトは Powre Director 17 なのですが動画編集をCPUのみで処理させた場合、CPU性能が足りていないと動画編集ソフトが不安定になり動作が重く感じたりすることがありました。

何分、Intel第1世代プロセッサーを使用していたので、かなりの負担になっていたのでしょう...

〇・・・編集中に動画がカクついたり

〇・・・編集中にパソコンがフリーズ

〇・・・編集中に突然ブルースクリーンになったり…しかもブルースクリーン自体がフリーズ!していたり...

Power Director 17 では動画を制作するにあたたってCPUの負荷を軽減させる処置として「ハードウエアアクセラレーション」という機能が備わっています。

この機能をオンにするとGPUにも動画編集の処理を負担してもらい、よりスムーズに動画編集が可能になるという機能です。

このハードウエアアクセラレーションを機能させるには「NVIDIA」製のGPU エンジンで「CUDA」Coreが必要です...とアナウンスがあったので、第1世代CPUの負荷を軽減させるため購入したのが ASUS TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING でした。

⓵・・・さっそくPCへ取り付けてセットアップも完了!

⓶・・・Power Director 17 のハードウエアアクセラレーション設定も完了!

⓷・・・編集中の動作があまり改善されない...

⓸・・・タスクマネージャーでGPUのCUDA Core使用率を確認。

⓹・・・値が...0%からピクリとも変動しない!

⓺・・・Power Director 17 の雛壇にある ⚙ マークから「基本設定」 → 「ハードウエアアクセラレーション」を確認。

⓻・・・以前までは...「 CUDA技術を有効にしてビデオエフェクトのプレビュー/レンダリングを高速化する 」 → 「 OpenCL技術を有効にしてビデオエフェクトのプレビューレンダリングを高速化をする 」 へアナウンスなしに変更されていました。

⓼・・・Power Director 17の販売元であるCyber Linkさんへお問い合わせ。

⓽・・・NVIDIA GeForce のドライバーを5年ほど前にダウングレードしてみたら?...というところで折り合いがつく。

⓾・・・やはり最新のGTX1660TIは5年前のドライバーではWindowsすら動きませんでした。

結局、ここからはGPUを旧型に変えてWindowsは起動したものの、GPUドライバーをごにょごにょとしていたらNVIDIA GeForceのドライバーがすべて消え去りPC自体は起動しているものの、画面は真っ暗のままで描写されない→第1世代プロセッサーには内蔵GPUもない→ハイエンドマザーボードだけあって潔く映像出力端子が1つもない・・・

お疲れ様で終了にございます!状態...

そんなこんなで全てのデータが吹っ飛んでしまい、この出来事を境にブログ更新も1年間お休みとなったわけでございます。

さあ! 組み上がったよ! ここからが実力だぁ!!

さっそく CPU-Z をダウンロードして...

Intel Comet Lake-s i9-10900K に2基搭載されている Favored Core を確認します!

※Intelさんの Favored Core は[エリートコア]や[優秀なコア]と呼ばれているみたいです。

※AMDさんのCPUだと Preferred Core に相当します。

Intel i9-10900K 最大の売である5.3GHz動作はこの Favored Core が最大 5.3GHz で動作しますよ!…ってコアです。

また Favored Core はBIOS・CPU-Z・IXTU( Intel Extreme Tuning Utility の略 )で確認することができます。

※各CPUの個体ごとに Favored Core のコア番号が異なります。

CPU-Zによる Favored Core の確認方法。

①・・・CPU-Z 下段にある Tools の右にあるビキニマークをクリック。

②・・・開いたウインドの Clocks をクリック。

③・・・赤くCORE#?で表示されているCoreが Favored Core です。

※ぼくのi9-10900Kの場合、 Favored Core は CORE#8・CORE#9 となります。

※各マザーボードメーカーさまのBIOSで Favored Core が確認できないメーカーがあるそうですが、ぼくの使用するASUSさんのマザーボードでは確認ができました。

ここで新PCの構成をご紹介したいと思います。

CPU: Intel 10TH GEN Comet Lake-s i9-10900K

マザーボード: ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING

メモリー: G.Skill DDR4メモリ DDR4-3600 32GBKit(16GB×2枚組) F4-3600C19D-32GSXWB

GPU: ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti OC edition 6GB GDDR6( TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING )

ストレージ: SSD 1TB 3D TLC NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ SP001TBP34A80M28

電源ユニット: オウルテック 80PLUS SILVER取得 Skylake対応 ATX電源ユニット 3年間交換保証 FSP RAIDERシリーズ 750W RA2-750

CPUクーラー: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB 水冷CPUクーラー [Intel/AMD両対応] FN1138 MLW-D24M-A20PC-R1

CPUグリス: アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1 1本3g入り 熱伝導率 : 16W/m・K

PCケース: COOLER MASTER COSMOS RC-1000-KSN1-GP

OS: Windows 10pro 64bit版

BIOS: 0403 → 0607 ( リビジョン )

ASUSさんのマザーボードをBIOSバージョン0607でCMOSクリアーすると...

F1 = Intel default CPU settings.

PL1 TDP125W設定 ( Stock power limits. )

F3 = unlock power limits for increased.

PL1 TDP無制限設定 ( performance. )

選択画面が出てきます。

内訳は・・・

Current CPU Core / Cache Current Limit.

F1 = 245.0A

F3 = 255.75A

Current long Duration Package Power Limit.

F1 = 125W インテルデフォルト設定

F3 = 4095W

ぼくの設定は F1 125W(インテルデフォルト設定)と、メモリーをXMP1読み込みの3600MHz動作にしてあります。

※その他の設定は難しそうなので、デフォルトのままにしてあります。

いよいよベンチマーク測定です!

ぼくはゲームに詳しくありませんので、みなさまの良心的評価にお任せ致します。

本当に詳しくなくてみなさんごめんなさいねぇ!

①・・・定番のタスクマネージャーです。

②・・・タスクマネージャーで論理コアが20スレッド並んでいる場合、コアの配置はこのようになります。

③・・・『ファイナルファンタジーXV』のベンチマークテストの結果です。

ベンチマークの設定は 高品質 ・ 1920 × 1080 = スコア : 6750 / 快適 判定でした。

Core i9 10900K の 5.3GHz 動作は時間移動の平均値を示すタスクマネージャーでは見ることができませんでした。

TVB ( Intel Thermal Velocity Boost Technology )の発動条件はCPU温度が75度以下で発動しますが、この条件下であっても僕は観測できませんでした。

定番のベンチマーク測定・・・編

お決まりの定番ベンチ! R15 と R20 です。

シングル測定はしていませんが、こんな感じとなりました。

R15 = 2613cb

OpenGL = 171.93fps

※Core i7 975 の R15 = 580cb です。

R20 = 6326

※Core i7 975 は 1030 です。

11年の技術革新は素晴らしいと感じました。

実にR15では4.5倍/R20では6.14倍のスコアでした。

動画編集ソフト Power Director 17 のコンフィディアルTDPも知りたかったのですが...ここは次回かなぁ。

各CPU消費電力の正確な数値はまだ計測しておりませんが、簡単な消費電力計測器では Core i7 の4分の3以下で Core i9 が動作しています。

※時間当たりの電気代は Core i7 で 2.1円 / Core i9 で1.4円です。

ストレージの速度編

こちらもお決まりストレージのベンチ CrystalDiskMark です。

こちらのベンチマーク測定はCPU性能には直結しないかもしれませんが、一応の範囲で測定してみました。

※赤〇のところ・・・Core i9 のところですが、よく見ると Core X シリーズになっていますw なんだか優良誤認でうれしく思いました。

※動画の編集を主目的としていますのでドライブが多く繋がっております・・・見にくくてなっちゃってごめんなさい。

やっちまったかも!編

上の画像は3画面分をわかりやすく1画面にしてあるので注意が必要です。

※中央のグレーゾーンが2画面目です。

こちらの注意点は ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING の所有者さま・これから購入をご検討されています方へ向けたメッセージです。

ぼくがやっちまった!っと感じたことを綴りたいと思います。

結論から申し上げますと、 ASUS ROG STRIX Z490-E GAMINGではインターネット経由でBIOSのアップデートはできません。

※現在もできていません。

①・・・初電源投入でBIOS画面がでます。

②・・・Advanced Mode → メニュー → ASUS EZ Flash 3 ユーティリティ → via Storage Devices(s) / via Internet の選択画面になります。

③・・・LANをつなぎ via Internet を選択してもインターネットの設定が完了していません!的な感じでインターネット経由のBIOSアップデートができません。

④・・・ならばWindowsを入れてインターネット設定をしましょう!ってことで、Windowsを入れてインターネット設定を進めたところ、インターネット設定はBIOSでしてくださいね!って感じ・・・

⑤・・・ここで八方塞がりとなり、 Core i7 のPCでASUSさんのサイトからBIOSのアップデートファイルを頂き、アップデートファイルの入ったUSBを作ります。

⑥・・・USBファイルで ROG STRIX Z490-E GAMING のBIOSアップデートが無事に完了し、インターネット接続もできるようになりました。

※BIOSバージョン 0403 → 0607

⑦・・・なにげなくBIOSの確認をしていたときに、目にしたのが図内の 「 ② 」 です!!

⑧・・・Advanced Mode → メニュー → ASUS EZ Flash 3 → ストレージデバイスとインターネットの選択画面をすっ飛ばして・・・ → いきなり Flash 画面!。

BIOSアップデートをしくじった!かと思い、もう一度BIOSを入れなおしましたがやはり改善されなくて・・・

やばい!と思い直接ASUSさんへお電話をしましたが「 デンワスルノ ココデワナイ 」と言われ、教わった番号へ掛けなおすと・・・

こんどは「 テックウインド株式会社 」さんへ繋がりました。

あまりに素晴らしい応対に3歩ほど引いてしまいました・・・担当は(タマキさん)

僕・・・ことの顛末をご報告。

タ・・・そんな現象の報告は受けておりません。

僕・・・しかし、ぼくのような初心者はBIOSのアップデート時にインターネット経由でないとつらいんです。

タ・・・無言...

僕・・・次あたりのBIOSアップデートで復活するのでしょうか?

タ・・・いや、無くなったものは無いでしょう。

タ・・・こちらでも実機で確認したらなりました。

タ・・・もとよりインターネット経由のBIOSアップデートは不安定なのでしない方がいいです。

タ・・・そもそもマザーボード側にはインターネット経由でアップデートができるなんてどこにも書いてないでしょ!

僕・・・いゃ...書いてあったと思いますけど・・・

タ・・・無言。

以上!こんな感じ。

つらい思いをするのはぼく一人で十分です。

ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING の所有者さま・これから購入をご検討されています方へ向けたメッセージでした。

また、気分を害されてしまったみなさまへ、本当に申し訳ございませんでした。

ただ、この ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING でよかったなぁって思えるところも多くありました。

その1つが ASUS ROG STRIX Z490-E GAMINGの取扱説明書が日本語版マニュアルだったことです。

ぼくのように初自作のおバカさんでも内容が理解できてしまう優れもの!

熟読できればより深くお勉強が出来そうなクオリティーに仕上がっていました。

最後は僕なりに纏めとさせていただきたく思います。

自作パソコン、超!初心者でありながら満足のいく仕上がりになったことに嬉しく思います。

今回のIntel 10TH GEN i9-10900K は前作の i9-9900K ほどのインパクトにはややとどかない感じがします。

しかし、より新しい知見に基づいたコンセプトを望まれるのであれば Intel 10TH GEN i9 10900k は非常に優秀であると思います。

僕的には初自作の喜びもさることながら、より豊かな生活がおくれそうでわくわくしています。

ここまで読んでくれたみなさまには感謝しかありません。

拙い文で申し訳ありませんが、みなさまのご参考になれば嬉しい限りです。

PS.

今、初自作で得たもの

①・・・知識

②・・・成果

③・・・煩悩

逆に無くしたもの

①・・・時間

②・・・お金

③・・・正気 以上。

タグ :Inteli9i9-10900K自作パソコンPC10コア20スレッド5.3GHzPowerDirectorROG STRIX Z490-E GAMINGTUF-GTX1660TI-O6G-GAMING

Posted by 朝ダまろ at

16:43

│Comments(1)

│メンテナンス│Amazon│PC│Intel│i9-10900K│PowerDirector│ASUS│ROG STRIX Z490-E GAMING│TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING│自作パソコン

2019年04月01日

ゴムボートの洗艇用に12V ウォーターポンプを購入!最強の洗艇仕様へDIY!起動テストをYouTube動画にしました!

本日の記事は...

ゴムボートの現地洗艇組さまへは欠かすことのできないウォーターポンプについて!! です。

現在、まろくんが使っているウォーターポンプは3台目へと突入しました。 笑

本日の記事はこの3台目に至るまでの経緯と、NEWルーキーを製作した時に使用したパーツたちのご紹介をしようと思います。

〇ウォーターポンプ1号 (2016~2017まで大活躍)

上が…ORIGIN MOBI SHOWER 充電式コードレス スマートシャワー ポータブルシャワー パワードシャワー モバイルシャワー

電圧:3.7V 電流:3A 水量:2.2L/分

Amazonさんの価格 ¥3,745

下が…尾上製作所(ONOE) ウォータータンク 20リッター用

Amazonさんの価格 ¥ 1,216

☆…充電式コードレス ポータブルシャワーは、親友の御曹司さんが哀れなまろくんにくれた物です。

この充電式コードレス ポータブルシャワーの良いところは、内蔵バッテリーが空になってもUSB5V給電をすればそのまま使用ができる!事と、コンパクトで軽い!ところです。

難点は、シャワーの水圧が弱いところ。

☆...ウォータータンクは20リッター用をチョイスしましたが、資材が増すにつれて容量不足になりました。

まろくんの使用上、ハードタイプのウォータータンクはミラくんに数多く積載できない!って事もあり、ハードタイプのウォータータンクは使わなくなりました。

ウォーターポンプ2号 (2017~2018までスタメン)

上が…電動ポータブルエアーポンプ・ウォーターポンプ スーパーエアポン

Amazonさんの価格 ¥4,900

電源:DC12V

消費電力:25W

最大水量:240L/h

水圧:0.6Mpa

空気圧:0.4Mpa

製品サイズ:310*120*250mm

製品重量:本体2.3kg(パーツを含む総重量4.5kg)

折畳バケツ容量:15L

電源コード:3.5m

吐出ホース:6m

給水ホース:1.5m

空気ホース:0.45m

セット内容:本体、多機能ノズル、シャワーノズル、シャワー用ホルダー吸盤付き、

噴射ノズル、折畳みバケツ、洗車ブラシ、吐出ホース、給水ホース、

DCケーブル、空気入れアタッチメント

下が…アイリスオーヤマ ボックス RVBOX 900D カーキ/ブラック幅90x奥行40x高さ28cm

Amazonさんの価格 ¥2,922

☆...電動ポータブルエアーポンプ・ウォーターポンプ スーパーエアポンは発売から少々お時間が経過しておりますが、みなさまへオススメができる!ウォーターポンプです。

まろくんのゴムボートドーリー(BMO製C11405)はチューブ式なので時折充気する必要があるのですが、こちらのスーパーエアポンさまはエアーポンプ機能もあります!※必要十分な加圧が可能でした。

この1台でウォーターポンプ機能も併設している優れもの!

壊れてしまった訳ではないのでこのまま使用しても良かったのですが、25Wモーターでは若干水圧に不満があったので現在では予備として持ち歩いています。※本体がコンパクトなので、助手席の下で保管しております。

☆...この頃ゴムボートが大型化したので、ミラくんへハードタイプのウォータータンクを積載できなくなりました。

新艇ゴムボートの備品箱として使用しているアイリスオーヤマ製RVBOX 900Dの中へ巨大なナイロン袋を広げて並々まで注水→このままでは運搬中に水がこぼれてしまうので、巨大ナイロン袋の口を縛って運搬していました。

1回の運搬で60リッター程の洗浄水を運搬できるようにはなりましたが、ゴムボートの備品箱を貯水桶として使用しているので全くお片付けが進まない!って感じでした。

NEWルーキー ウォーターポンプ3号 (2019年 期待のルーキー)

短編のウォーターポンプ作動動画をYouTubeさんへアップロードしてみました。

https://www.youtube.com/channel/UCgk1g70wBzKU-e40X2CElmQ

みなさま、ご視聴ありがとうございました。

… 「 短編です! 」っと、まろくん言ったじゃないですかぁ~! 笑

いつもの通り、製作風景はすっ飛ばして使用パーツのご紹介で~す。

①...DC 12V 電磁 ウォーター ポンプ 汎用 小型 ダイヤフラム 式 (黄色の矢印は防振硬質ラバー足です。)

Amazonさんの価格 ¥1,600

【仕様】

消費電力:60W

電圧:DC12V

流量:5 L/min

圧力:0 .85MPa

ヘッド:60mm

使用給水温度:0~60℃

サイズ:W165mm×D95mm×H50mm

重量:600g

パイプネジ直径M17mm P1.5

パイプ口外直径11mm

パイプ口内直径6.5mm

②...

左側…散水ヘッド・内径9mm/3mホース

中央…ソフトウォータータンク(1つ20ℓ/4つ)

右側…ソフトウォータータンクの連結ホースセット 内径12mmホース

メインスイッチ ・ サブスイッチ

上が…Ulincos U16F5 オルタネート 押しボタンスイッチ 防水スイッチ 切り替え IP67 ブルー LED 1NO1NC SPDT ON/OFF ブラック メタル 12V 16mm IP67防水 カプラー付き (サブスイッチ)

Amazonさんの価格 ¥968

下が…ロッカースイッチ (メインスイッチ)

近所の電子パーツ屋さんで購入 1つ ¥400ほどでした。

防振・共振防止パーツ/補強/散水用コネクター

上が…吸音材 防音 吸音材質ポリウレタン 厚さ30mm/奥行150mm/幅150mm

ホームセンターで購入 1つ ¥500ほどでした。

下の…

右側…タカギ(takagi) ホース ジョイント スリムL型コネクター 細ホース用

Amazonさんの価格 ¥495 を 3つ

左側…Solid Value フォグランプ スタンド 挟み込み型 アルミブラケット パイプブラケット 2個セット

Amazonさんの価格 ¥1,830

※本DIY の要的パーツです!

こちらのパーツでスリムL型コネクターを挟み固定させます!

ウォーターポンプの付け根に無用な負荷をかけて破損させない為にも必要不可欠なパーツです!

各種ホースバンド

上が…SANEI ステンレスホースバンド

Amazonさんの価格 ¥ 431 を 5セット

下が…カクダイ 強力キカイバンド

Amazonさんの価格 ¥346

※これらのパーツたちは女性の指にジャストフィット必死な万能指輪ではございません。 笑

しかし…揃えれば馬鹿にできない金額となっちゃいます。

上が…ステンレス製 トラスビス M5/40mm (ウォーターポンプの固定に4本)

中央…ステンレス製 トラスボルト M5/50mm (挟み込み型 アルミブラケットの固定に2本)

下が…ステンレス製 ロックナット M5用 (2つ)

※各種ホームセンターで購入しました。

タカギ・ホースコネクター/タカギ・ジョイント接手

上段右…タカギ(takagi) ホース ジョイント ストップコネクター 普通ホース用

Amazonさんの価格 ¥968 を 1つ (水道栓/ウォーターポンプの接続用)

画像なし…タカギ(takagi) ホース ジョイント コネクター 普通ホース用

Amazonさんの価格 ¥855 を 4つ (ウォータータンクの接続用)

上段左…タカギ(takagi) ホース ジョイント スリムホースジョイントニップル 細ホース用

Amazonさんの価格 ¥376 を 4つ

☆...ウォータータンクの蓋に16mmの穴をあけてこちらのコネクターで挟み込みます!

単なるウォータータンクの蓋が、タカギ・コネクターへ大変身!!します。

下段右…タカギ(takagi) ジョイント L型ホース継手(12mm) ホースの適合内径:12mm

Amazonさんの価格 ¥287 を 1つ

下段左…タカギ(takagi) ジョイント T型ホース継手(12mm) ホースの適合内径:12mm

Amazonさんの価格 ¥287 を 3つ

タカギ・コネクター/ウォータータンク

☆...今回ご紹介しましたウォータータンクの蓋は、全てこの形式で固定されています!

一応、ウォータータンクの蓋とスリムホースジョイントニップル 細ホース用の接触面へは耐水シリコンで目地止めしてあります。

今までの使用環境下で水漏れは当然皆無です!

※地味にまろくん、天才(チック)やぁ!!…って思いました。 笑

メイン・サブスイッチ/流水経路

左側のスイッチ…ウォーターポンプの電源は以前に記事にしました…

「 車のリアハッチに電動高圧ポンプ用のシガーソケットを新規に設置!もう最高です 喜 」

https://marobomami320.naturum.ne.jp/e3163739.html

…の改良で取り廻したバッテリー直の電源ケーブル(3sq)がありましたので、そちらからウォーターポンプの電源を取りました。

※バッテリー直の電源ですので、スイッチを2つ設けて安全対策をしました。

右側…赤色の矢印の通りに給水と排水が行われています。

ソフトウォータータンクの給水率

上が…家庭用水栓から給水率10%の画像。

中央…家庭用水栓から給水率50%の画像。

下が…家庭用水栓から給水率100%満水の画像です。

※家庭用水栓とウオータータンクとの結合コネクターに逆止弁付きのコネクターを1つ設けていますので、家庭用水栓を切り離してもウォータータンク側からの逆流はありません!

まろくんがお借りできる(毎回ではありませんが)車は軽自動車のミラくんしかありません。

釣行時の余剰スペースは…

赤色の〇部分、黄色の矢印の部分にしかスペースがありません。

☆ 利点 ☆

〇…今回の改良でこちらの余剰スペースを有効活用できるようになったこと。

〇…ウォーターポンプのパワーが60Wとなり、洗艇に費やす時間が短縮できそう。

〇…ウォータータンクをソフトタイプとしたことの恩恵で、折りたためてコンパクトになったことと軽量化にも貢献。

〇…ウォータータンクをソフトタイプとしたことで、余剰スペースを余すことなく給水拡張できますので有効スペースに無駄がなくなりました。

〇…零すことなく安全に家庭用水栓から給水できるようになった。

〇…現在は1つ20リッタータンクの4連結80リッター仕様ですが、少しの加工でその数を増減する事が出来るようになった。

〇…ウォーターポンプで排水し尽くせば、ソフトウォータータンクは布団圧縮袋のようにペチャンコ状態!お片付けに手間取りません。

〇…予備で持ち歩いている「スーパーエアポン」とホースを直列繋ぎにすれば送水圧が増す!!…かも?しれません。 笑

※理論上、25W + 60W = 85W仕様になる!…はず?!です。 笑

☆ 欠点 ☆

〇…まろくんの仕様上…毎年のごとくあれやこれやとウォーターポンプの改良をしていますので、無駄に経費ばかりがかさみます! 笑

追伸、

このおっさん...今年の年末にもまた「 やらかす!」目つきをしています! 笑

2019年02月23日

ゴムボート (免許不要 ・ 国内最大!) が来ました! 膨らましてみよう!

2017/3月初旬のまろくんです。

注文してあった新艇ゴムボート ZPL-325W-TS!

トロピカーナ2号艇がリバ・シーさんへ入荷しました!

...っと言うご連絡と、インターネットショップからクーラーボックスの1式もまろくんのお家へ到着しました。

早速、リバ・シーさんからご連絡を頂いた週末に、一番上の娘を引き連れてゴムボートの購入をする為に行ってきました。

想像はしていましたが...

到着したゴムボートの梱包箱からして 超 ・ 巨 大 ! 笑

娘に梱包箱の片方を持ってもらい、やっとこさっとこで娘のプリウスαに乗せて帰ってきました。

※プリウスαの荷室空間は非常に広く、ゴムボートの梱包箱を荷解きもせずにラクラク積めるんですよぉ!

ほんまに羨ましい限りです!

まろくんのお家ではこのゴムボートが大きすぎて広げられないので、後にお家をお留守にする!っという事で娘のお家をお借りしてリビングに広げる事としました。

ゴムボートを開封するときに畳まれ方を1つづつ記録しておけば、お魚釣りへ行ったお片付けの際も迷うことなくゴムボートを元の状態へ戻せますもんね。

※まだゴムボートを広げただけです…まろくん的にはこの辺りまでは想像していた範疇でしたが、空気を入れて膨らませてみると!

まろくんの想像以上に 「 でかい! 」 …でかすぎるかもしれん!! …笑っちまいます^^;

お子様のおもちゃがあるとは言え、このリビングは12畳です!

…そのスペースの半分程をこのゴムボートが占領しております。

このゴムボートZPL-325W-TSはゼファーボート製ゴムボートのラインナップ上で一番横幅の広いゴムボートです。

黄色の矢印間で示した船内スペース幅は「 1130mm 」です。

このゴムボートへまろくんの孫を乗船させてみます…

ちゅ~かぁ…

まろくん → 「あ~!あ~~ッ!!ちょっと、ちょっと~ッ!あ~~お嬢さんたち~~~ッ!あ~~……」

小癪な孫たち → 「じ~じぃ!トランポリ~ン!じ~じぃも一緒にやろ~ぉ!ぴょんぴょ~~ん!」

……まろくんの冴えわたる話術も一撃には程遠く、静止させられません!! 泣

……ちゅかぁ、孫たちが乗船した時に「先っぽケンケンなハサミ」を持ていたんですよ~っ!

……ホンマにこの孫たちはまろくんの「 くすぐり方 」を良く知っているんです!!泣

……洗礼を受けました!

こうならないようにまろくん、1番下の娘を囮にしたはずなのに!

1番下の囮……ゴムボートの奥で本を読んでいてこちらも制御不能!

1番下の囮.......おこずかいをエサにして釣らないと最早、操舵不能!

※例えば写メで、山の大きさなどを他人へ忠実に伝える時に、まろくんが比較対象としてよく使うお勧めの「 ボケ 」アイテムはタバコの箱!です。まったく比較にならないところが ミソ!!…

…よりは、こちらの方が良かった?よねぇ。 笑

上記のこんなリスクよりも重要な使命がまろくんにはあるのです!

机上で計算してインターネットショップから先行して届いていたお魚さん用のクーラーボックスと、飲み物用クーラーボックスが本当に船内スペースに入るのか?の検証と、そのクーラーボックスを船体に固定させる方法の模索と船内スペースの測定が使命です。

今回、ポチって届いたクーラーボックスのご紹介。

ダイワ トランク大将TSS-5000X

※購入当時は最新型&値引き対象外製品でした。

※こちらの製品を例のyahoo!キャンペーンで釣り具のまるにしさんから購入しました。

※本体価格、税抜き59900円の製品を36%引きの税込34192円&5115ポイントをゲットで購入。

※実質本体価格の半額以下で購入できました。

この製品を購入した決め手は…

①...ダイハツ、ミラくんの限りあるスペースに乗せられること。

②...今回購入した船内スペース幅に飲み物用クーラーボックスと一緒に乗ること。

③...本体価格が少々高くても保冷能力を上げる為、真空パネル層が複数枚あること。

④...タンデム乗船を前提にゴムボートを選んだので、クーラーボックスは両開きであること。

シマノ フィクセルベイシス90

この製品を購入した決め手は…

①...ゴムボートのフロート間船内幅は1130mm、トランク大将を入れた残り幅から決定。

②...この残り幅に入るクーラーボックスの選択肢はダイワに1つ、シマノに1つの2機種しかありません。

③...本体の内容量は両社とも9リッター、仕様上ダイワの側面タッチオープンは使えないのでシマノさんの上面タッチオープン式のクーラーボックスとなりました。

これらのクーラーボックスを船体へ固定させる方法も模索しました。

最初にこんな案を想定していました。

殴り書きのこ汚いラフな手書きイメージでごめんなさい!

2つ折りになる巨大な腰掛板のど真ん中をくり貫いて、2つのクーラーボックスを埋め込む方法です。

※赤色の線が丁番を使って2つ折れになる線です。

黄色の枠はゼファーボート製の備品でスライドシートフックセット を4つ

※緑色の枠はBMO製 BM ベース BM-A33DB-100 を2つ

2つの固定ベースを使って、6連ロッドホルダーを固定。

しかし…

こちらは制作する以前に、ボツネタとなっちゃいました! 笑

こちらの画像をご覧ください。

制作する時には腰掛板と同じ厚みの20mm程度となる集積材を使用する予定でしたので、強度面は十分確保できていそうでした。

ボツ案件とした理由。

①...画像を見て頂ければお分かりと思いますが、腰掛板の高さでクーラーボックスの固定ポイントを設けると波を越えた時などにクーラーボックスの下側が躍ると思いました。

②...固定ポイントが高すぎて、飲み物用クーラーボックスの開閉に支障が出てしまいそうです。

③...二つ折りになるように設計しましたが、果たしてミラくんに乗せるだけのスペースがあるのであろうか?笑

④...材質は木製をチョイスしましたが、海で使用した際に耐久性があるのか?不安要因の一つであった。

⑤....集積材なのですが、かなり高価な材料です!まろくんの経済力では「 失敗しちゃいました~ 笑 」では済まされません!

このクーラーボックスの固定方法については…

ᐠ( ᐛ )ᐟ 次回の記事にて! お楽しみにねぇ~!! ᐠ( ᐖ )ᐟ

※めちゃんこ近日中に書きます!

そうそう、お借りさせてもらいました娘宅のリビングですが、まろくんは礼儀を重んじる人間!

お片付けは入念に!

もちろん、お礼の気持ちを形として……

気の利いた いたずら を、してきました! 笑

追伸、まろくんの「 こだわり 」みたいな いらん! ものまで付加価値的に追求され、恐ろしい金額を投じて制作を開始しちゃいます! 笑

今回は笑ってもらえる要素が全くなかった! 苦笑

いつもみなさまが笑顔で読んで頂けるようにと、このおっさんはニヤニヤと気持ち悪く記事をしたためておりますが……

笑わせるつもりが…… 単に、笑われてているだけ!....っと、ならぬ様頑張りま~す!

まろくんは「 釣りバカ! 」おバカさんなのです!

バカは死ななきゃ治らない!と言いますが、まろくんみたいに奇跡的に皮一枚で助かっているおバカさんはどうなるのでしょうかねぇ?

奇跡の回数をこなせば!....おバカさんではなくなるのでしょうかねぇ……笑

バカも1度くらい死ねば「 治る!」のであれば、まろくんのようなおバカさんも、そんなに「 悪い病気! 」ではないのかもしれないですよねぇ! 笑

2019年02月16日

BMO ボートドーリー を 超・簡単に脱着させるアタッチメントを作りました! CAD画像も載せました!

今回の記事なのですが2017年の初頭に目を白黒させながら来たるシーズンインに向けて、

「よいこの工作」をしている一コマです。

ほんの少しだけ時系列順をすっ飛ばして記事にしました 笑

※まろくん、頑張ってるんだけども…

2年も前の記事をまだ書いています 苦笑

さてさて、頑張って書き上げるよぉ!

今回はまろくん大好き! BMO製品のボートドリーC11405を新艇のゼファーボート ZPL325W-TS へ上手に装着させたい!…ってなお話です。

そうですよみなさま!

このBMO製ボートドリーC11405を新艇のゼファーボート ZPL325W-TSへ「 アタッチメント装着化 」させますよ!

お手本となるアタッチメントは、アキレス(Achilles) ドーリー固定アタッチメント DX-ATです!

まろのお友達、幼馴染で大地主のゴムボーターさんがこのアキレス製アタッチメントを使用していて...

アレ、お利口さんだなぁ!って、感じました。

しかし構造をまじまじと観察させてもらい、お話を伺うとステンレス2枚構造の溶接部分が剥がれてしまい1つダメにしてしまったそうです。

若草色の〇印にある部分溶接が剥がれたみたいです。

※個体差とも考えられますが、構造上ありえそうだなぁ....と思いました。

このことを念頭に置いて、まろくんはボートドーリーのアタッチメントを作ることとしました。

まずはBMO製ボートドーリーのご紹介からです。

こんな感じのボートドーリーです。

黄色の〇印の固定フレームですが、アルミニウム製のチャンネル構造で部材の厚さが6mmでした。

※余談なのですが…

ステンレスとアルミニウムの大雑把な強さについてです。

曲げに対する強さとは、一般的にはヤング率として表されてます。

ヤング率が大きいほど,曲がりにくくなります。

代表的な材質のヤング率です。

鉄 210000 MPa

アルミ 70300 MPa

ジュラルミン 71500 MPa

ステンレス 200000 MPa

チタン 116000 MPa

鉄を1とすると...

鉄 1

アルミ 0.33

ジュラルミン 0.34

ステンレス 0.95

チタン 0.55

※ちなみに,破壊してしまうのかどうかは降伏点で判断しなくてはなりません。

※降伏点は種々の材料特性,後処理によって異なります。

この事を踏まえると、アルミニウムの6mmはステンレス素材の約2mmに相当する事となります。

使用目的上、十分な強度がこのアルミニウムフレームにあるとわかりましたので、6mmという基軸で

アタッチメントを制作する事としました。

まずはCADを使って完成品のイメージをすることとしました。

こちらがアタッチメントベースのユニット製図です。

材料の厚みは6mmです。

次のフレームで終了させてしまうとBMO製ドーリーのフレームがクリアランス上入らない事となりそうなので、0,5mmのスペーサーをサンドイッチさせます。

こちらがサンドイッチとなる材料の中間ユニット製図です。

ラストがBMO製ドーリーフレームを咥え込むメインフレームです。

いきなり3Dとしてしまいました。

カラーで区別してみました。

メインフレーム 青色アルマイト 厚み6mm

中間フレーム 黒色アルマイト 厚み0,5mm

ベースフレーム 赤色アルマイト 厚み6mm

...と、してみました。

3種類のフレームです。

3Dモデリングを結合させていきます。

こんな感じです。

※本来ならば厚さ12,5mmのアルミニウム板でマシニング加工して1体物とした方が強度面的に優れるのですが...まろくん、そんな高価なマシーンは持っていないので、こちらで作りました。 笑

後はマクマスターからネジのイメージをダウンロードします。

マクマスターの種類にも限界があるようです...

まろが探していた規格のネジがなかったので、マクマスター内にあるボルトで代用です。 笑

※まろくんの仕様は M5 皿ネジ 35mm を片側8本づつ使っています。

代用したボルトを装着させた3Dイメージです。

こんな感じで~す。

丸みを付けたフレット面ですが…

矢印の部分がドーリーフレームと緩衝する部分です。

この部分のみ、フレット加工は4mmです。

この部分以外のフレット加工面は3mmとしています。

断面図です。

こんな感じかなぁ。

そんなこんなで、装着している画像です。

黄色の〇印にチェンジノブの12mmボルト用を各1つづつ使っています。

ドーリーアタッチメントを使っているので、この1本づつで固定が完了します!

また、ゴムボートのお片付けの際はBMO製ドーリーフレームごと外れることとなるので、ゴムボート本体に残るのはドーリーアタッチメントだけとなります。

ゴムボートドーリーを装着する為の所要時間はチェンジノブを回すだけで完了するので、両方の設置時間を合わせて2分も掛からなくなりました。 笑

みなさまへ、まろからのオススメで~す。

若草色の〇印 チェンジノブの相方となる脱落防止用ナイロンナット。

みなさまへオススメなのが、ピンク色の〇印部分です。

構造は、BMO製BMベース BM-A3DB-100を2つ使いトランサムをサンドイッチ状態にしています。

固定方法は、トランサム部分にBMベース BM-A3DB-100を固定させるM6ボルトの貫通穴を4つあけて固定させてあります。

まろくんの場合、魚群探知機の振動子をアタッチメント化させてありますので、装着は非常に簡単! しかも装着に5秒とかかりません。笑

こんな感じで~す。

しかし…このBMO製ボートドーリー、良いことばかりではないんですよ…

ボートドーリーフレームを稼働させる為の支点には脱着可能なピンがあるのですが…

このピンを抜くと!

ボートドーリーフレームを固定させるピンが自動で戻らなくなり、足が起立した状態で固定されなくなります!

まろはこれを直すのに現地で30分以上格闘した経験があります! …しかも、2度も! 泣

また、このピン…

ゴムボートの航行中に知らず知らずのうちに抜けてしまい、ドーリー本体が海へ脱落してしまっていたこともありました!

仲良しにしてくれている地元の漁師さんが知らず知らずに脱落して漂流していたまろのドーリーを見つけてくれて、わざわざ届けてくれたこともありました!

あとねぇ、支点となるピンには紛失防止用のワイヤーがあるのですが、ドーリー本体には無いので悲惨なまろくんみたいになってしまいます。

もし、みなさまの中でこちらのドーリーをご使用になさっているゴムボーターさまがおいでましたら、くれぐれも脱落にはご用心くださいませ!

当時、44歳のまろくん…

このおっさん… かにパンみたいな手でなにやらニヤニヤと奮闘中です ……嫌な予感しかしません! 笑

Posted by 朝ダまろ at

09:33

│Comments(0)

│艤装 │釣り│ゼファーボート ZPL325W-TS トロピカーナ2号│メンテナンス│改良│魚群探知機 HONDEX PS-611CN│BMO 艤装

2019年02月13日

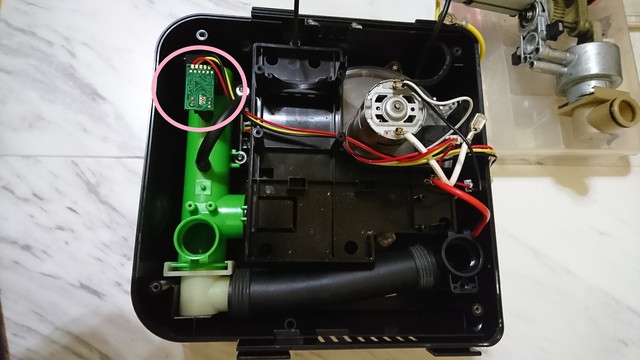

BMO ハイプレッシャーポンプ の内部圧力センサーが入手できそうです! これでほぼすべての内部基盤が修理可能となります!

ハイプレッシャーポンプBM-SP2000・1000シリーズ

内部基盤についての続報です。

BMOさん純正の圧力センサーを国内総代理店さんから購入する事ができるようになりました。

やった~っ! やった~っ! うれしいなぁ~!!

このパーツが揃えば、BMO製ハイプレッシャーポンプの内部基盤パーツがほぼすべて修理可能となります。

...しかし、このパーツ......

まろくん、国内総代理店さんとの交渉で「このパーツがどうしても欲しい!」 ...みたいなニュアンスの言葉を連発したせいなのか?

どえらく高くないですかぁ!

きっと、少々の値段でもまろくんならば買う! …って、思われてしまったのでしょうか?

みなさま、どう思いますかぁ!?

しかも、この製造に費やす期間と送料!

製造に費やす期間ですが、致し方ないところもありますが...今、頼んでもパーツが手元に届いたときには最早お魚釣りのシーズンインしてしまっています!

これでは遅すぎるぅ...

あと、この送料!

金塊を密輸してほしいと言ってる訳ではないのにねぇ... ※まろは一般市民なので、その筋の相場はわかりません 笑

しかし…

圧力センサーを 5個 頼んだら、 23000円 !

この金額があれば新品のハイプレッシャーポンプがもう少しで買えてしまいそうですよねぇ!

圧力センサー1つ 3000円 + 送料5等分 1600円 = 4600円

んっ......

4600円で壊れたハイプレッシャーポンプがなおって、新しく買い直さなくてもよくなるのであればと思うと...

まろくん、めちゃくちゃ迷います! 苦笑

まろくんのところでお預かりしているハイプレッシャーポンプに1つ使えばオーナーさまへお返しできる子用の1つと、予備として保管しておきたい分の1つ...

あと、3つですよぉ……

一つは……

日本ブログ村 我ら2馬力ボート組の牽引者さん 「 釣り好き昌ちゃんの釣り日誌 」 の、ブロガーさまの釣り好き昌ちゃん さんに……

無理を言って1つ買ってもらうこととしましょう! 怒られちゃいそうです 苦笑

みなさま、あと 2つ で~す!

気になる方がおいでましたら、お気軽にご連絡ください。

※あくまでも最小ロットが5個からなので、10個でも100個でもOKです 笑

追伸、下準備は万全なんです! 笑

はんだ吸引器です。

シリコンホースを使って…

はんだ吸引器の先端へシリコンホースをセット!

シリコンホースの先端を鋭角にカットして、基盤との密着性を高めます。

こんな感じ。

バッチこ~いッ!な、状況です。 笑

2019年02月06日

BMO BM-SP2000V をリモコンで遠隔起動 ・ 停止ができる! これで騒音問題は解決です!

みなさま、寒い日々が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?

何やら7日以降、北日本に強烈な寒気が流れ込む見込みで8日に予想される寒気は過去最強クラスのようです。

今週後半の北日本は真冬でもあまりないような強烈な冷え込みや極めて厳しい寒さとなるそうです。

3連休と重なる見込みなので、外出の際は細心の注意をしてくださいねぇ。

また、お身体には大きな負担が掛からないように十二分にご配慮とご自愛くださいませ。

本日のテーマは…

試行錯誤を繰り返し,改善や改良を加えながら通算2年間のフィールドテストを繰り返してきましたまろのプロトタイプ機のご紹介。

この長年温め続けてきましたBMO製ハイプレッシャーポンプBM-SP2000シリーズのお披露目と製品版機のご紹介とご案内でございます。

まずは言の葉からでございますが、現在まろの愛艇はメーカーが消滅してしまいましたゼファーボート社製のZPL325W-TSという機種です。

こちらの機種は充気バルブがフロート部分に4つとエアーフロアーに1つの合計5気室あるゴムボートです。

まろが充気について目指した事。

①…充気中、各隔壁に負担を掛けないようにしたかった。

②....各気室へ均等な圧力で充気したかった。

③....4つある気室を1度のアクセスで充填させ、手間を最小限にしたかった。

です。

全てはここからがスタートでした。

まず必要であろうパーツの収集からです。

①....ゼファーボート バルブアダプター II を4つ。

②.... ホースバンド ステンレス製 ねじ ハウジング15セット。

③....タカギ ホース ジョイント コネクター 普通ホース用7個+大型ホース用2個。

④....タカギ ホース ジョイント 三ツ又ジョイント 普通ホース用3つ。

⑤....ホース径変換コネクター5つ。

⑥....L字型エルボ1つ。

各パーツを組み付けて、完成したものがこちらです。

ここで致命的なミスを2つ犯しています。

①…各、気室につながったバルブアダプターをどれでも一つ抜くとホースで連結してある気室から充填してあった空気が逆流してしまうこと。

②…BMO製ハイプレッシャーポンプの低圧用モーターが全開で回るとタカギ製ホース ジョイント コネクターの内径が細すぎるが為にボトルネックとなり、高圧用モーターが起動してしまうこと。

※基盤の解析が終わり後に判明した事なのですが、ハイプレッシャーポンプの内部圧力センサー基盤は圧力が50mbを境に低圧用モーターから高圧用モーターへ切り替わる仕様ですので、この場合ハイプレッシャーポンプ側から第一タカギコネクターまでのホース内圧が50mbに達してしまい、即座に高圧用モーターが起動してしまうという典型的な事例です。

タカギ製ホース ジョイント コネクターの内径について

タカギ製ホース ジョイント コネクターはいろいろなホースの太さに対応したコネクターがございますが、どの種のホースコネクターもピンクの〇印部分は統一された直径9ミリのものとなっています。

※例えうまく直径9ミリしかない穴へ低圧用モーターの空気流量を全開で送り込めたとしても、些細な弊害でもあれば切り替えタイミングの圧力に達してしまい、ハイプレッシャーポンプの動作が不安定になってしまいます。

この事に気が付かず、まろはハイプレッシャーポンプの動作が不安定だとハイプレッシャーポンプ本体とまろ自作のホースセット一式をBMOさんへ一度送っています。

おバカさんなまろへもBMOさんの回答は親切そのものでしたが、端的に説明するのであれば…

①....付属の黄色圧力ホースを使って欲しいという事。

②…こちらは意外な返答でBMOの担当者さま曰く、もしもこの仕様状況で行きたいのであれば最大電流(15アンペア)が出ない「くたびれた」バッテリーを探して使用する事。

※②の回答は一見理にかなってはいるのですが、この仕様のバッテリーを探せば見つけられるのであろうか?と、15アンペア以下で低圧用モーターが動作するものとしても、いつまでこのクオリティーや仕様を維持できるのか…

結論としてこれでは安定した運用は見込めないという事と、この方法をヒントにバッテリー側からハイプレッシャーポンプまでの電源ケーブルに降圧型電源モジュールを挟みアンペアを制御する方法も考えてみましたが、果たして内部基盤が正常に作動してくれるのかや、高圧用モーターまでもが低回転化してしまう恐れも考えられます。

現在のホース仕様は…

この様な仕様です。

※4分岐している亜鉛合金製のフィッティングです。

紫色の〇印がパイプ内径です。(内径12ミリ)

※ここまでの道のりなのですが、決して平坦なものではありませんでした。 苦笑

ちなみに試行錯誤したパーツたちを探してきて、画像としてみました。(見つけることができましたほんの一部のパーツたちです。)

ピンク色の囲み…こちらがなんの問題もなく現在使用している成功品です。

赤色の囲み…ゼファーボート用のバルブアダプター IIを加工して内側にあるバルブのつまみを押し込むためのつっかえ棒を取り払い、低圧用モーターの空気送圧パワーだけでバルブ隔壁を突破させようとしましたが、低圧用モーターの空気送圧ではバルブ隔壁を突破する事ができず、高圧用モーターが始動してしまう失敗作です。

黄色の囲み…外殻はプラスチック製で内部はシリコン製の隔壁がある逆止弁でしたが、ゴムボートの気室側から流れ込む逆流気圧に耐え切れず、内部シリコン隔壁が破裂してしまう失敗作です。

水色の囲み...タカギ純正の逆止弁でしたが、コネクター同士が結合されている状態では逆止弁が機能しない。

分解してコネクター同士が結合されている状態でも逆止弁が機能するように内部パーツの加工をしましたが、100%の割合で機能させられなかった失敗作です。

こちらまでが前置きです。 (本当にダラダラと書き綴ってしまいまして、みなさまごめんなさい!)

これよりが現在の仕様についてです。

先ずはみなさまへ

今回の改良目的なのですが、ハイプレッシャーポンプ稼働時に出てしまう騒音の拡散を最小限にし、フィールドの近隣に住まわれる住民さまへ騒音問題に対する配慮を最大限にする事と住民さまとのトラブル回避が目的です。

※フィールドをお借りしている我々ゴムボーター側としても、ちょっとした配慮や歩み寄りが必要なのだと思います。

①....騒音の拡散を防ぐ為にはポンプ本体を包むアウターボックスが必要です。

※まろはいろいろと試しましたが、バケットマウス BM-7000が大きさ・強度・耐久性・持ち運びの観点から最適だと使用しています。

②....アウターボックスを閉じた状態で本体を外部からリモートアクセスさせる。

※ アウターボックスを閉じた状態で本体の起動や停止が出来るので騒音の拡散が最小限となります。

③....まろが使用しているハイプレッシャーポンプはBMO製のBM-SP2000Vという機種でございます。

※BMO製ハイプレッシャーポンプシリーズならばどの機種でも改良を承ります。

④...一度でも本体を開封してしまえばメーカー保証の対象外となってしまいます。

※少しでも不具合に感じる要素があるのであれば、メーカーさまへ一度送られる事を「 強く 」お勧めいたします。

⑤....今回ご紹介する機体は動作確認用のプロトタイプ機でございまして、見栄えがあまりよろしくございません。 笑

※ご用命頂き製造する機体はすべて製品版機のクオリティーとなります。

今回は今年の初旬にご注文いただきましたオーナーさまより了解を得られましたので、製品版機の画像を織り交ぜながらのご紹介とさせていただきたく存じます。

今回の製品版機のご紹介やご理解を深めて頂きたくYouTubeの動画を作成してみましたので、みなさまのご都合がよろしい時にでも覗いてみてあげてくださいませ。

※先日、娘のななぴょん丸さまが購入してくれたSONY製アクションカムHDR-AS300Rを使いまして動画を撮影してきたものです。

※画質のクオリティーはYouTubeの動画をHD1080Pで再生ができるように撮影しました。

※御覧下さったみなさまへは感謝ですありがとうございました。

※当日のお天気は最高でしたが非常に寒く、手元がプルプルと震えていますが笑ってお許しください。笑

※10歩分離れた距離からのリモコンによる遠隔起動についてなのですが訂正がございます。

本体側の「70デシベルの固定」はそのままなのですが、携帯電話のアプリを使用して騒音の測定をしている最中に「カラスが鳴いていた」みたいで、その鳴き声を最大デシベルとして誤って計測していた数値でした。笑

正しくは最大48,9デシベルのもようです。(48,9dbは静かな図書館並みの音量です。)

※リモコン操作では遠隔起動と遠隔停止を動画に収めましたが、遠隔停止について駆動モーターノイズと受信機側の周波数が混線してしまい、最大距離が30歩~40歩あたりが限界領域となります。

※当リモコンと受信機は344mhz帯を使用して送受信しております。

こちらの帯域は日本国内で無許可にて使用してはいけない(アマチュア無線でこの帯域を使用しています)周波数です。

国内では344mhz帯であっても電波法において微弱無線の範疇であれば合法です。

微弱無線の境界は電界強度上で「500μV/m以内」が微弱無線(免許がいらない)の規定になります。

また無線機の有名ショップにてオフレコでお話を伺ってきましたが、微弱無線の範囲以外であったとしても1秒以下の送受信ではなんの弊害もないと断言されていました。苦笑

※どうしても気にかかるようであれば、アウター側起動・停止スイッチのみのご用命をお勧めいたします。

これより製造過程を紹介いたしますが、何分15アンペアという大きな電圧の処理も含みます。

もしもご自身で挑戦されるのであれば、十二分にご配慮くださいませ。

1つの接触や配線ミスで簡単に基盤が修復不能となりかねません。

また、非常に脆くデリケートな部品や破損してしまうとこちらも修復不能となるパーツがございます。

※※一度本体を開封していまえばメーカーへは何を言っても門前払いです!ご注意くださいませ。※※

少しでも不具合に感じる要素があるのであれば、メーカーさまへ一度送られる事を「 強く強く 」お勧めいたします。

それでは、みなさまいってみましょ~!

基本はこちらからですよねぇ。

ピンク色の〇印が固定ビスの入っている部分です。

黄色の〇印はダミー穴です。 ビスがいません。

ノーマルのBM-SP2000Vです。

非常に配線自体が簡素な構造です。 笑

本体は開封したてなので、大変汚れております。

※ご用命頂いた機器は慎重にかつ丁寧に脱脂して3種類のオイルやグリスを適材適所へ塗布させて頂きます。

制御系メイン基盤でございます。

バッテリーと本体を接続させたときに「カチンッ」と音がするのは基盤上にある右側のパワーリレーがA接続された時の音です。

※バッテリーと本体を接続させたときに「カリカリンッ」となる場合はパワーリレーの寿命が疑われます。

こちらはまろにご用命頂ければ手直しし完全な状態でみなさまの元へお届けすることができます。

また、起動時より低圧用モーターが駆動してしまう症例についても直せる場合が御座いますので一度ご相談くださいませ。

※※※ これより先が危険ゾーンです! ※※※

※後戻りの許されるポイントはこちらまでとなります。

軽いメンテナンスであればオイルの塗布をして終了する事をお勧めいたします。

少しばかりのコツは必要ですが、高圧用モーター一式を取り外します。

紫色の〇印にありますビス4本を抜く事で低圧用モーター一式が取り外せるようになります。

これより各ハイプレッシャーポンプの個体差が出てきます。

こちらが失敗例です。

アナログ式の圧力計が本体より外れてしまっています。

慎重に作業を遂行していても甘い喰いつきのアナログ式の圧力ゲージがあります。

こうなってしまえばアナログ式の圧力計を分解するしかありません。

要注意なポイントは設定圧力針を曲げてしまわないこと。

ここを曲げてしまえばゴムボートの設定圧力通りの加圧が出来なくなります。

元に戻したつもりでも十中八九設定圧力針が所定の位置へはまり込んでいません。

圧力計とゴムチューブの付け根がもろく、無理な力を加えると折れてしまいます。

※本当に再起不能となります!(一度本体を開封していますのでメーカーでは門前払いです!ご注意くださいませ。)

水色の〇印が設定圧力針です。

矢印のポイントに設定圧力針のはめ込み位置があります。

ちなみにアナログ式圧力計の透明なカバーにも合い位置があります。

こちらが成功例です。

若草色の〇印にアナログ式圧力計が残っていれば成功です。

一応、水色のポイントに設定圧力針の頭が見えると思います。

所定の位置へはまり込んでいるのかの確認をお勧めいたします。

紫色の〇印が低圧・高圧を切り替える指令を出している圧力センサー基盤の付け根です。

各ゴムチューブが接続されています付け根はどれも非常に脆いので、折らないように細心の注意が必要です。

※本当に再起不能となります!(一度本体を開封していますのでメーカーでは門前払いです!ご注意くださいませ。)

あとはピンク色の〇印にアウター側から操作ができるように配線用の穴を設けています。

まろが携わる製品版機はこの穴を使い、高価で耐久性のある真鍮製の航空プラグを使用してアウター側起動・停止スイッチの接続するように加工しております。

まろの位置決めについては、配線や本体のパーツに無理な力が加わらないこと、配線の取り回しがスムーズであることを踏まえて位置を決めています。

ここまで進めばようやく電源回りの加工ができるようになります。

上の画像ではどうしても電源周りが狭すぎて作業ができません。

下の画像は設定圧力針の事柄についてで触れた画像ですが、ご覧の通り電源周りの作業ができるようになっております。

ここで注意点があります。

こちらの電源周りのナット部分なのですが、ナットがダブルロックになっていることと、振動で緩まないようにねじ止め剤加工がメーカーで施さている事と、各鉄心が切りっぱなしでバリがあり最後の最後が回り切りません。

専用の工具がないとかなり苦戦します。

また、無理な力を加えると端子の付根から折れてしまいます。

※本当に再起不能となります!(一度本体を開封していますのでメーカーでは門前払いです!ご注意くださいませ。)

余談なのですが、先程外した低圧用モーター一式の裏側はこのようになっております。

灰色の矢印が低圧側の送気経路、赤色の矢印が高圧側の送気経路です。

水色の〇印は低圧側の吸気口です。

ピンク色の〇印は逆止弁です。

黄色の〇印はアナログ式圧力計の固定カップです。

では高圧ポンプ側の吸気口はというと…

本体の側面にある2か所が吸入口となります。

厳密には本体内部の冷却用としての1つと、もう1つが高圧用ポンプの吸入口です。

※本体の天板にある黒色の吸入口は低圧用ポンプの専用吸入口となっております。

欲しいところから適切な配線( sq スケア )を引いて元通りとなるように組み上げていきます。

まろのプロトタイプ機や製品版機は各内部パーツの保護面には最大の注意を払っております。

※電気的な絶縁材としてポリオレフィン素材の防水 断熱 絶縁 感電防止 高難燃性に特化した製品を使用しております。

※各内部パーツの保護や静音性能を向上させる為にトヨタ自動車や観光バスメーカー、音響設備屋さんで使用されているエプトシーラー材を使用して保護しています。

まろのプロトタイプ機や製品版機はモーター駆動を司る配線へは余裕を持って3sqで接続させてあります。

まろのプロトタイプ機はこのようになっております。

右側の束には3sq を4本と1sq 6本の10本

左側の束にはダブルコードの電源線が1本と1sq が2本

見えにくいのですが中央に低圧用モーター・高圧用モーターが稼働しているときに点灯するLEDの為の1sq 配線が4本と内部LED照明用に1sq を2本

年始にご用命を頂きました遠隔リモコン式でも製品版機はアウター側にあります取り外し可能な起動スイッチ用の航空プラグ線が1本のみです。

この1本のみです。

あとは注意すべき箇所について。

赤色の〇印なのですが、左側のゴムホースがアナログ式の圧力計に接続されています。

右側のゴムホースが圧力センサーの基盤に接続されています。

ピンク色の囲みは圧力センサーの基盤です。

右側の短いゴムホースは低圧用モーターから高圧用モーターへ切り替える動作を担っている圧力センサー器盤のホースです。

両者ともに強化プラスチック製の細い管にゴムホースが接続されています。

こちらも無理のある力を加えてしまうと簡単に折れてしまいます。

※本当に再起不能となります!(一度本体を開封していますのでメーカーでは門前払いです!ご注意くださいませ。)

みなさまならばもうお気づきになるとおもいますが、この圧力センサーの基盤はセンサーの首ひとつで基盤ごと宙吊りとなる仕様です。

別のご用命を授かりました機器はこちらの圧力センサーが壊れていまして、高圧側のモーターからしかスタートしない状況でした。

オーナーさまへその状況を伝えましたところ、お返すしするにも送料が発生してしまうのでまろのところでそのまま処分してください。

とのことでしたので、圧力センサーの基盤からセンサーだけを取り外して製造メーカーと型番を控えました。

国内でいろいろと調べ尽くしましたが、国内有数のパーツ街である秋葉原ですらこの圧力センサーは取り扱いや販売はしていませんでした。

しかし、深く掘り下げていくと国内で1件のみこの圧力センサーを取り扱う国内販売の総代理店を見つけることができました。

日本での販売総代理店へメールを差し上げたところ、数日後に返答のお電話を頂きました。

内容をもれなくお話したところ、代理店の担当者さま曰く…

①....この圧力センサーは5年や10年そこいらでは壊れないということ。

②…このハイプレッシャーポンプを製造するにあたり、BMOさんが行う構造試験があまいのではないかということ。

③....強い振動や使用環境上で80度を超えないこと。

だ、そうです。

製造国はアメリカという事でしたが、担当者さまがアポイントメントをとって頂けるという事でした。

結果はまだ届いてはおりませんが、もし部品として購入できお預かりしていましたハイプレッシャーポンプを手直しすことが出来たならば、高価なハイプレッシャーポンプなのでオーナーさまへお返ししようとまろは思っております。

まろの出来ること

①...内部基盤の検査や低圧用・高圧用モーターの検査。

②...モーターを制御している純正パワーリレーの検査や調整、信頼性重視のスーパーパワーリレーへの交換が可能。

③...今回アメリカから圧力センサーが届きましたら、そちらも交換が可能となります。

※こちらの圧力センサーが交換できるようになれば、BMO製ハイプレッシャーポンプ内にある基盤のほぼすべてのパーツが交換可能となります。

④...各種アフターパーツの取り付け。

アフターパーツの種類と取り付け価格

①...各種基盤の検査と純正パワーリレーの手直し。

1基、5500円

②...いつでも交換が可能な信頼性重視のスーパーパワーリレーへの交換。

1基、7500円 2基、12000円

③...ハイプレッシャーポンプの起動・停止ができるリモコン加工の一式。

一式、17400円 ※ハイプレッシャーポンプ本体の外装はノーマル本体と同じです。

④...ハイプレッシャーポンプのアウター起動・停止用スイッチのセット。

一式、17400円 ※ハイプレッシャーポンプ本体には航空プラグが1ポートあります。

また、スイッチの取り付けには12ミリの穴あけ加工が必要です。

⑤....ハイプレッシャーポンプの起動・停止用リモコン一式とアウタースイッチのセット。

一式、20000円 ※スイッチの取り付けには12ミリの穴あけ加工が必要です。

⑥....アウターボックス メイホウ バケットマウス BM-7000

5600円

⑦....アウターボックス+起動・停止用リモコン一式+アウタースイッチのセット。

25600円 ※スイッチ用12ミリの穴あけ加工はサービスさせて頂きます。

⑧...アウターボックス+起動・停止用リモコン一式+アウタースイッチ+ボックス内LED照明のセット。

28600円 ※スイッチ用12ミリの穴あけ加工はサービスさせて頂きます。

⑨...アウターボックス+起動・停止用リモコン一式+アウタースイッチ+ボックス内LED照明+低圧用モーター・高圧用モーター起動確認のLEDセット。

34600円 ※スイッチ用12ミリと動作確認LED用の穴あけ加工はサービスさせて頂きます。

⑩...新品BMO製ハイプレッシャーポンプBM-SP2000V+アウターボックス+起動・停止用リモコン一式+アウタースイッチ+ボックス内LED照明+低圧用モーター・高圧用モーター起動確認のLEDセット。

60400円 ※スイッチ用12ミリと動作確認LED用の穴あけ加工はサービスさせて頂きます。

⑪...15アンペア低圧側モーターの回転数可変構造ユニット。

単体16000円 ※大型電源用航空プラグ1基を使用します。

※低圧側モーターの回転数を任意で可変させられる=送風量を任意で可変させられます。

タカギコネクターのように口径が狭い気道であっても送風量を任意でコントロールしてゴムボートへ充気させることが可能となります。

※⑩...以外は、みなさまより本体をお預かりしての作業となります。

※上記の価格には消費税と送料は含まれておりません。

お代については、まろのところからオーナーさま宅へ代引きとしてお送りしております。

※検査の品質を一定に保ちたいので、使用するバッテリーはBMO製ディープサイクルバッテリー13Ah BM-D13をフル充電したものを使用しています。

※みなさまよりお預かりした大切なハイプレッシャーポンプはまろのところへ到着次第、動作確認をしてオーナーさまへご一報させて頂いております。

※オーナーさまより改良段階をお聞きした上でパーツの発注となりますので、お預かり期間に関してはまろの所へ本体が到着してから2週間程かかる場合もございます。

※←左側にありますサイドバー項目の一番下に「メッセージを送る」というフォームがございますので、お手数をお掛け致しますがそちらよりまろ宛てにご一報いただけますと幸いです。

※まろは問屋さんではございませんので、パーツを購入するときはみなさまと同じく販売価格で購入致しておりますので、価格の上で交渉は受け付けかねます。…本当にみなさま、お求め安くできなくてごめんなさい!です。

※万が一、まろの不手際でみなさまよりお預かりした大切なハイプレッシャーポンプを壊してしまった場合、まろの自腹で即座に新品交換とさせて頂きます。

今後はアキレスさんが販売しておいでます「P-BST12」や、ジョイクラフトさんが販売しておいでる「BTP-12」なども手掛けていきたいと思います。

しかしまろの手元には両社さまのハイプレッシャーポンプがございませんので、仕上げるには何分初めてという事で少々のお時間が必要そうです。

図々しいお話なのですが、もしみなさまのどなたさまかが快く無料でサンプル提供をしてくださるのであれば、有り難く今後の解析や開発に使わせて頂きたいと思います。 まろ…泣いて喜びます!

もちろん壊れて動かなくなってしまった機体でも大歓迎です。

この件ですが、何卒ご理解ご協力のほど重ね重ね宜しくお願い致します。

追伸、なかなか手の込んだ仕様となりますと1日で2台仕上げることが出来るかどうかです。

もちろんご用命が御座いましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

まろもみなさまと同じくお魚釣りが大好きなゴムボーターでございます。

お値段の程は決してお値打ちではございませんが、少しでもみなさまのお力添えになれればと1台1台丁寧に仕上げていく所存でございます。

ご不明なところがありましたならば、本当にお気軽にお問い合わせくださいませ。

機体が正常稼働しない場合でも、お直しできる場合がございますので諦めずに本体をお送りくださいませ。

長くなってしまいましたが、最後までお付き合い下さり心より感謝を申し上げます。

2019年01月14日

ゴムボーターのみなさま 明けましておめでとうございます!

みなさま、あけましておめでとうございます!

みなさまのお正月はいかがでしたか?

まろのお正月は風邪をひいてしまって熱がでたことから始まりましたが、身体を休めるには優良な休養日となりました。

本日はお正月に因んだ話題で、「鏡開き」についてのお話もしてみようかと思います。

地域によってなのですが、お正月の期間が違う!?…ところからのお話です。

大きくわけると4つに分類されます。

1月1日 ~ 7日 (主に関東圏)

1月1日 ~15日 (主に関西圏)

1月1日 ~20日 (全国で長いところでは)

旧暦の1月がお正月にあたる(一部の地域)

この期間を「松の内」といいます。

松の内とはみなさまもご存知の通り門松やしめ飾りを飾る期間のことです。

では門松やしめ飾りを何のために飾るのかというと、年神様をお迎えする行事からの由来に通じております。

年神様とは、その年の幸せを運んでくださるありがたい神様のことです。

年末に大掃除をしてしめ飾りの装飾を施すことで、年神様をお迎えする準備が整いました!という目印で、門松はその年神様が降りてこられるときの目印としています。

※年末の大掃除は年神様をお迎えするための下準備のことです。

まろの住む石川県では、そろそろお正月に飾っていた鏡餅を美味しくいただくシーズンです。

鏡餅ってただのお餅なのになぜ「鏡」がつくのかというと、諸説「鏡には神様が宿る」とされていたからです。

つまり、御神体としての鏡を鏡餅で表しているということです。

また、歴代の天皇が代々継承してきた日本の宝、三種の神器…

鏡 → 八咫鏡

勾玉 → 八尺瓊勾玉

剣 → 草薙剣

…の、鏡です。

我々の三種の神器…

海原 ・ 船 ・ ギター のことではありませんよ! 笑

そのことから鏡餅とは「年神様の魂」が宿る場所とされています。

つまりは、年始にお迎えした年神様の居場所ってことなのです。

また、鏡餅の上に乗っているみかんみたいなあれ!…

みかんではありませんよ~笑

橙(だいだい)といいます。

(だいだい)子孫が栄えるように!と、縁起を担いでいます。

いよいよ「鏡開き」についてです。

松の内が滞りなく終わり、年神様がお帰りになられた鏡餅を無病息災を願って食べる行事を鏡開きといいます。

鏡餅を包丁で切っちゃダメみたいです…やはり縁起物なので、「切る」のはよしましょう。

「良運を開く」っという願いを込めて、固くなってしまった鏡餅を叩いて開きます。

開くって末広がりのイメージがありますもんね。

そんなこんなで長々とすみませんでした。

今年のまろは一味違うよぉ~ 笑

恒例の2017年度での「過去記事」スタートなのでぇ…何があったのか!は後々まろの徒然fishingdiaryで綴っていきたいと思いま~す!

あとねぇ…多くの失敗から学び、ようやく完成まで漕ぎ着けた大成功製品もご紹介したいと思います。

※お求め安くはなかなか出来ませんが、その大成功した製品を販売してみたいと思ってます。

※全国まろと同じ境遇のバディーであるゴムボーターのさまならばきっと納得してくれると思います!

※製品をみなさまからお預かりし、改良を施すサービスを丁寧にまろの全身全霊を込めて仕上げていきたいと思います。

※今年もそうそう1基目をお預かりしておりま~す 喜

なんのことだか?さっぱりわからない語彙の羅列となってしまいましたが、もう一度まろと同じ境遇のゴムボーターさまは全国どこのフィールドであろうとまろのバディーであり親友であると思っています!

その親友さまの楽しいゴムボートライフを少しでも快適に!との改良となっております。

やはりこれだけではわかりませんよねぇ…笑

まぁまぁ、このお話はのちのちの記事をおたのしみに待っててねぇ~!

今年の抱負は…

みなさまのゴムボートライフを微力ではございますが、快適にしたい!事。

今年の釣行で「ブリ三兄弟制覇」を1釣行で達成させてみたい!事。

です!

今年も一年みなさまと一緒に楽しいゴムボートライフを堪能していきたいと思います。

御年もまろと仲良くしてくださいねぇ~! 喜

追伸、こんな感じです…

みなさまもご存知、例の基盤でございま~す…わかんない!って、聞こえてきそうですが、解析が終わりました。

2018年12月17日

Windows10の初期化で jpg画像 が突然 jfif画像 に! PEラインの自己流結束も紹介です!

みなさまは15日、16日の週末にお魚釣りへ行くことができましたでしょうか?

まろも釣行したかったのですが海況が微妙でして、またもや断念となりました 泣

年内も残すところあと僅かとなりましたが、釣行しようとおもえば今週末辺りがラストなのかなぁ…?

本日の記事は3カ月ほど前から調子の悪いまろのパソコンですがついに壊れてしまい、あれやこれやと悲惨な事態を改善する奮闘記です!

先ずはパソコンの起動時にでた初めて見るメッセージからコケてしまいました!

内容はこんな感じでした。

JMicron Technology Corp. PCI Express to SATAⅡ HOSTController ROM v1.07.14

Copyright(c) 2005-2009. JMicron Technology Coorp.(http://www.jmicron.com)

Detecting drives, please wait ...

まろは全くパソコンの知識がありません!

調べてみると、パソコンのマザーボードに付いている電池が交換時期ですよ!…ってことらしいのです。

みなさんパソコンって、電池で動いているパーツがあるのを知っていましたかぁ?

まろは驚きしかありませんでした!

※このパソコンは親友である大地主の御曹司ちゃんが哀れなパソコンを使っていたまろに見かねて、5年ほど前にタダでくれた頂き物です。

何やらゲームをすることに特化したパソコンらしいのですが、まろはこのパソコンで一度もゲームをしたことがありません... 苦笑

パソコン本体をあけてマザーボードを調べてみると....

ほんとうだ! ボタン電池が基盤にありましたよ!!

ボタン電池の型番は「CR2032」です。

このボタン電池は、炎月 プレミアム の交換用にと2つ購入しておいたボタン電池と型番が同じでしたので、このボタン電池をあてがいました。

この交換でサブのHDDが「デバイスとドライブ」欄へ正常に表示されるようになりました。

お次の不具合は、起動中に突然5秒間ほど画面がブラックアウト(頻度的に10分に1度くらい)してしまう!件についてです。

※…未だに改善されていません!みなさま~詳しい方、おいでませんでしょうか!

ブラックアウト中はキーボードの入力はされていますが、音楽は止まります。

画面の描写での不具合ですので、まずはグラフィックボードの交換をしてみることにしました。

このパソコン… グラフィックボードをいじると100%音が出なくなっちゃいます! 泣

今回は予備として保管していたグラフィックボード(右側)と入れ替えです。

せっかくなのでパソコンの掃除と重要な接点へ復活剤を塗布することにしました。

やはり音が出なくなりましたが、グラフィックボードのソフトウェアを更新することで音が出るように改善されました。

しかし… しかしながら画面のブラックアウト現象は改善されませんでした!

CPUの熱暴走かとも思い、熱交換器用のラジエーターを外してみましたらCPUグリスが… もう、カスカス状態でしたのでグリスアップをしました。

丁寧にグリスアップをして熱交換器を所定の位置へ戻しました。

が… 依然としてブラックアウト現象の改善はみられません。

本日、電源ユニットも新品交換してみましたが、やはりブラックアウト現象は改善されませんでした。

もうこうなったら最終手段、Windows10の初期化です!!

…この行為が悪い方向へドハマりしてしまいます!

Windows10の入っているSSDのみの初期化でしたが、ファイルやらも初期化の対象としたら1回の初期化に1時間以上もかかりました。

初期化自体はお時間がかかるだけで、大した作業ではありませんでした。

Windowsの初期化をしてみたのですが、ブラックアウト現象の改善がありません!

もぉ…今はこの事象については保留としました 苦笑

Windowsの初期化で失った機能を1つずつ復元していきます。

先ずはパソコンをホームネットワークに接続させる作業からです。

まろは無知なのでホームネットワークを構築する方法を方々探し回りましたがWindowsをアップデートしていない初期化したなりでは、まろの状況と情報をアップされている状態が合致しません!

あれやこれやと試して丸半日、なんとか成功しました。 笑

まろのお家はスマホなどで撮ってきた画像や動画をWi-Fi経由で宅内にあるNASへ自動保存するシステムとなっていますので、こちらが構築できないと…もぉ、大変でございます。

ここでようやくブログを書ける体制となりました。

が、しかし! …しか~しです!!

ナチュログさんへ撮り溜めた画像をアップロードしようと試みますが、エラーメッセージが出てしまいアップロードができません!

そのエラーメッセージは、アップロードが可能なファイル形式ではないよ!っというエラーメッセージです。

ナチュログさんのアップロード可能形式は( gif|png|jpg|jpeg )です。

調べてみたら… まろのアップロードしようとしている画像の拡張子が見たこともない「 j f i f 」という拡張子となっているのです!

この拡張子「 j f i f 」で普通にパソコンでは画像を描写することができていますが、この拡張子ではナチュログさんへはアップロードできません。

もっと調べると、初期化前にナチュログさんへアップロード出来ていたパソコン内に保存してあるjpg画像まで拡張子が「 j f i f 」ファイルになってしまっています!

この現象でまろくん …白目となりました!

ネット内を調べると「 j f i f 」ファイルをjpgファイルへ変換するアプリもあることがわかりましたが、ナチュログさんへ画像をアップロードする度にアプリで変換するのも大変手間がかかってしまいます。

なので、原因を調べて根本から修正することにしました。

またまたネットであれやこれやとヒントを探します。

すると…

画像が正しいファイル形式で保存されない症状【Windows 10】っという記事がヒットしました!

記事を読み解くと、Windows 10 Creators Updateの適用直後からjpg画像が突然jfif画像となった!という記事でした。

またこの事象の改善方法も軽く記載してありました。

改善方法は、

「スタート」→「regedit」と入力→「レジストリエディター」を開く

異常時は

コンピューター¥HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\MIME\Database\Content Type\image/jpeg

ここ→ Extension"=".jfif ← .jfif を .jpg へ書き換えます!

正常時は

コンピューター¥HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\MIME\Database\Content Type\image/jpeg

ここ→ Extension"=".jpg ← 書き換え後です。

※この項目はレジストリエディター欄のかなり下の方にあります。

上記を変更することで.jfifファイルがすべて初期化前の.jpgファイルへ戻りました!

まろと同じくWindows10を初期化したブロガーさまが悩まれている事象なのでしょう…

この改善方法を必要とするブロガーさまの目に止まれば幸いに思います。

※この事象はWindows10のアップデートからくるバグみたいです。

Windows10の初期化作業で時間を持て余したので、その時間でPEラインの結束をしていました。 笑

紹介するまろの結束方法なのですがドライヤーの100vコンセントをヒントに編み込んであります。

リーダーの焼コブまで普通にPEラインを編み込み、そこから1重のループをつくります。

このループをPEラインの本線と一緒にハーフヒッチで編み込みます。

このことによりリーダーの焼コブ後のPEライン本数が本線を合わせた通常2本のところ4本となり、リーダーの焼コブ後に張りがうまれます。

バーチカルでのお魚釣りをする場合、ここに張りがあることで焼コブ後の結束ポイントがスムーズにトップガイドを通過します。

また、結束ポイントがトップガイドを通過する負荷の軽減と、PEラインの焼コブがトップガイドを通過するときに焼きコブ後が鋭角となる1点集中ダメージも軽減されます。

トップガイドにSICリングよりも薄いトルザイトを使用している場合は更に効果を発揮してくれます。

2018年12月11日

アンタレスDC7 へ 17 エクスセンスDC のエキサイティングドラグサウンドシステム を移植です!

予報上では今週末も石川県は生憎のお天気です。泣

みなさまの「釣り収め」はいつ頃のご予定でしょうか?

まろは年内の海況次第…なんどでも!かなぁ 笑

…って言っても、車が空いていれば!のおはなしです。 苦笑

先日、ブログ村「北陸釣行記」で我らの石川県を代表するブロガーさまで『石川県週末アングラーみやちゃんの釣り日記』のみやちゃんさんが寒の狼煙をあげてくれました!

本当にわくわくしてしまいました!

強烈な引きに2匹が捕れなかったそうです.... 本当に残念でなりません!

しかも、すごい釣果でした。

https://miyatyan.muragon.com/entry/35.html

※「寒」のお魚さんなので、美味しかったのでしょうね!....とても羨ましいです。

本日は2017頃に施した改良記です。

手元にある現在では旧型となりました06アンタレスDC7に17エクスセンスDC XG 右用のエキサイティングドラグサウンド機構を移植する簡単な工作です。

※しかし、ドライブギアに2.5mmの穴を1ヵ所あけることとなりますので、このドライブギアは元には戻りません。

あらかじめ1つドライブギアを購入されておいた方が良いかと思います。

では簡単にいってみましょう!

先ずは17エクスセンスDC XG 右用(06アンタレスDC7も右巻きなので。)のパーツの購入からです。

赤枠で囲んだシマノさんの純正部品を最寄りの釣り具屋さんからお取り寄せです。

’1 7 エクスセンス DC XG 右

商品コード 5-RL06 0000

短縮コード 03735

22 スタードラグベアリング座金 50円 × 2

32 スタードラグ板 600円 × 1

33 スタードラグ座金 800円 × 1

34 ドラグ音出シラチェット 300円 × 1

35 ドラグ音出シピン 200円 × 1

36 ドラグ音出シバネ 100円 × 1

37 ドラグバネホルダー 100円 × 1

合計税抜き 2200円です。

↑こちらまでがシマノさんの純正部品です。

あとはこちらの六角穴付止めネジ くぼみ先細目 (ステンレス)

2mm × 5mm 10円 × 2

※こちらは金沢市にあるホームセンタームサシで購入しました。

以上のパーツで「エキサイティングドラグサウンド化」します。

先ずは分解し、ドライブギアに 37 ドラグバネホルダーを収める「 2.5mm 」の穴をあけます。

このドライブギアは駆動系の要的なパーツです。

当然なのですが、なかなか硬い金属(恐らくジュラルミン)なので慎重にかつ真っ直丁寧に穴あけ加工します。

まろは1mm→1.5mm→2mm→2.5mmと少しずつ穴を大きくしていきました。

あとはアウターシェル(本体A)に油圧にて圧入されているローラークラッチ(’1 7 エクスセンス DC XG 右商品コード 27 )なのですが、06アンタレスDC7のローラークラッチは過保護に油圧で圧入+トラス形状のネジで固定されています。

このままアウターシェルを組付けると、ローラークラッチを固定しているトラスネジの頭の部分と’1 7 エクスセンス DC XG 右商品コード 34 のドラグ音出シラチェットがほんの微かに干渉します。

アンタレスDC7のローラークラッチは油圧で圧入されていること+ローラークラッチの外枠が8角形なのでトラスネジを抜いたとしてもクラッチが反転したり脱落したりしません。

※まろの渾身の力で試しましたがローラークラッチはピクリッともしませんでした。 笑

また、シマノ製最新ベイトリールのローラークラッチ部にはもはやトラスネジすらついていません。

もし、万が一にも圧入されているローラークラッチが緩んだとしても、反対側にはドラグ音出シラチェットがあるので抜けたりしません。

このローラークラッチはドラグを締めようが緩めようが力が掛かりません。ローラークラッチに力が掛かるのはドライブギア軸が反転しょうとしたときだけです。(ハンドルが逆転時のストッパーです。)

当然リールにはドラグが付いているので、ドラグ設定以上の力がローラークラッチへ掛かる事はありません。

ですが、一応ローラークラッチの回転方向に対するストッパーとして六角穴付止めネジ くぼみ先細目 (ステンレス製)を2カ所入れておきます。

ここまで出来たらあとは楽勝!です。

所定の場所へ指定のグリスを塗布して、分解した逆順序で組み上げていくだけです。

※まろはシマノさんが意図するクオリティを下げたくないので純正グリスを塗布しています。

① 丸々新しくなったカーボンワッシャドラグ部へはシマノサービス用グリスの 「 DG01サービス用グリス ACE-0 」 を塗布。

② ギア部へはシマノサービス用グリスの 「 DG04サービス用グリス ACE-2 」 を塗布。

③ お魚釣りのメインフィールドが海水域ですので、リールシェル(本体A)のアウター側にある駆動部分へはシマノサービス用グリスの 「 DG06サービス用グリス SHIP 」 を塗布しています。

※この部分はどんなベイトリールでも防水性能は皆無なので、入念にグリスアップする事をおすすめ致します。

そんなこんなで出来あがりです!

2018年11月27日

ゴムボート釣りのブログを開設してから1ヵ月となりました! ページの構成を見直してみました!

お題の通り、そろそろブログを開設してから1ヵ月です。

慌ただしい1ヵ月でした。

僕も日誌を綴る目線側となり、あらためて先人さまのブログを拝見させて頂きますと、スペシャリストブロガーさまの個性感あふれるページ構成や構築センスはやはり素晴らしい!の一言に尽きます。

僕もこの機会に少しだけ構成を再編成をしてみようと思いました。

しかし…知識は全く皆無です。

小さな頃から「人目にふれる」環境にある女性ならば僕のような失敗はないと思うのですが、如何せん慌てん坊ちゃんの僕はパソコン上では上手く画像が出ているのですが、携帯電話でページを覗いてみると…構成がバラバラ!

先ずは、こんな初歩的なところからの見直し、こんなところからわかりません 笑

こちらより本文を綴ろうと思います。

パソコンからのアクセスで、画像リンクが「 ヘコヘコ 」と、動くようになりました。

ちょっと疲れました 笑